| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 |

- 잔설

- 흑림의 성탄

- 바질소금

- 루에슈타인

- 우중흑림

- 독일흑림

- Schwarzwald

- 흑림의 겨울

- 뭄멜제

- 독일 주말농장

- 감농사

- 흑림의 샘

- 흑림의 여뀌

- 흑림

- 헤세

- 힐데가드 폰 빙엔

- 꿀풀

- 바질리쿰

- 흑림의 오래된 자동차

- 익모초

- 독일 흑림

- 마늘풀

- 흑림의 코스모스

- 뽕나무

- 카셀

- 프로이덴슈타트

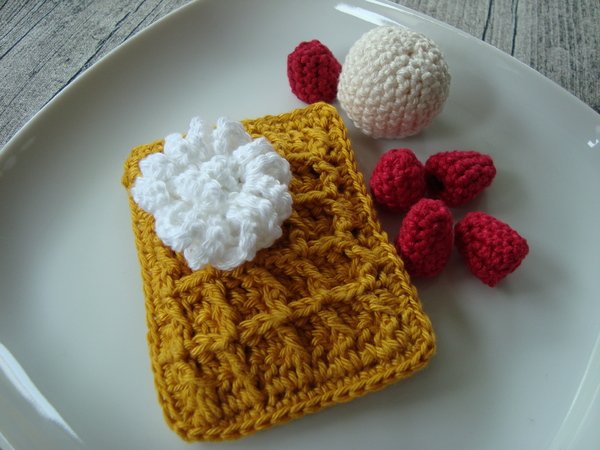

- 코바늘뜨기

- 흑림의 봄

- 텃밭

- 싸락눈

- Today

- Total

독일 ,흑림(Blackforest)에 살으리랏다

10월 초하루 시편지 본문

소문난 가정식 백반

/안성덕

식탁마다 두서넛씩 둘러앉고

외따로이 외톨박이 하나,

일면식도 없는 낯선 사내와 나를

반 어거지로 짝 맞춰 앉힌다

놓친 끼니때라 더러 빈자리가 보이는데도

참, 상술 한 번 기차다

소문난 게 야박한 인심인가 싶다가

의지가지없는 타관에서

제 식구 아닌 낯선 아낙이 퍼주는 밥을

꾸역꾸역 우겨넣으며

울컥 목이 멜지도 모를 심사를

헤아린 성싶다고 자위해본다

정읍 시외버스터미널 뒷골목 소문난 밥집

어머니뻘 늙은 안주인의 속내가

집밥 같다

잘 띄운 청국장 뚝배기처럼 깊고

고등어조림의 무 조각처럼 달다

달그락달그락,

겸상한 두 사내의 뻘쭘한 밥숟가락 소리

삼 년 묵은 갓김치가 코끝을 문득

톡, 쏜다

사촌 형수

/이길원

치마 자락처럼 늘어진 고향 선산, 사촌형수는 그 가슴에 선산을 안고 살았다. 추석이면 나는 늘 그 발치에 사는 사촌형수 집에 들렀다. 그때마다 사촌형수는 청국장을 끓여 주었다. 고향을 떠나온 후 삼십여 년이 지날 때까지 추석이면 나는 사촌형수 집에서 청국장을 먹었다. 그래서 그런지 추석이면 얼굴도 모르는 조상보다 그 청국장 맛이 더 생각났다.

눈송이가 유난히 굵던 작년 겨울

사촌 형수가 눈 속에 묻혔다

봄이 가고 또 추석이 왔다. 성묘를 끝내고 떠날 때, 조카가 말했다. 〈점심 드시고 가셔야죠.〉 우물우물 주저앉은 밥상엔 청국장. 조카는 이야기했다. 〈어머니가 그러셨어요. 서울 도련님 청국장 좋아한다. 이번 추석에 오거든 점심에 청국장 잊지 마라. 그래서 아저씨 기다렸지요.〉 선산의 허리춤에 묻힌 사촌 형수는 아직도 청국장을 끓이며 나를 기다리고 계셨다.

다음에

/박소란

그러니까 나는

다음이라는 말과 연애하였지

다음에, 라고 당신이 말할 때 바로 그 다음이

나를 먹이고 달랬지 택시를 타고 가다 잠시 만난 세상의 저녁

길가 백반집에서 청국장 끓는 냄새가 감노랗게 번져 나와 찬 목구멍을 적시고

다음에는 우리 저 집에 들어 함께 밥을 먹자고

함께 밥을 먹고 엉금엉금 푸성귀 돋아나는 들길을 걸어보자고 다음에는 꼭

당신이 말할 때 갓 지은 밥에 청국장 듬쑥한 한술 무연히 다가와

낮고 낮은 밥상을 차렸지 문 앞에 엉거주춤히 선 나를 끌어다 앉혔지

당신은 택시를 타고 어디론가 바삐 멀어지는데

나는 그 자리 그대로 앉아 밥을 뜨고 국을 푸느라

길을 헤매곤 하였지 그럴 때마다 늘 다음이 와서 나를

데리고 갔지 당신 보다 먼저 다음이

기약을 모르는 우리의 다음이

자꾸만 당신에게로 나를 데리고 갔지

혼자 먹는 밥

/임영조

외딴 섬에 홀로 앉아 밥을 먹는다

동태찌개 백반 일인분에 삼천오백 원

호박나물 도라지무침 김치 몇 조각

깻잎장아찌 몇 장을 곁들인 오찬이다

먹기 위해 사는가, 묻지 마라

누구나 때가 되면 먹는다

살기 위해 먹는가, 어쨌거나

밥은 산 자의 몫이므로 먹는다

빈둥빈둥 한나절을 보내도

나는 또 욕먹듯 밥을 먹는다

은행에서 명퇴한 동창생은 말한다

(위로인지 조롱인지 부럽다는 듯)

시 쓰는 너는 밥값한다고

생산적인 일을 해서 좋겠다고 말한다

나는 아직 이 세상 누구를 위해

뜨끈한 밥이 돼본 적 없다

누구의 가슴을 덥혀줄 숟갈은커녕

밥도 안 되고 돈도 안 되는

시 한 줄도 못 쓰고 밥을 먹다니!

유일한 친구 보세란(報歲蘭) 한 분이

유심히 지켜보는 가운데

혼자서 먹는 밥은 왜

거저먹는 잿밥처럼 목이 메는가

먹어도 우울하고 배가 고픈가

반추하며 혼자 먹는 밥

만찬(晩餐)

/함민복

혼자 사는 게 안쓰럽다고

반찬이 강을 건너왔네

당신 마음이 그릇이 되어

햇살처럼 강을 건너왔네

김치보다 먼저 익은

당신 마음

한 상

마음이 마음을 먹는 저녁

국수

/장석주

지느러미도 깃털도 없는 나를 위해

노모가 점심 식사를 내오셨다.

직립인의 고요한 식욕에 부응하는 이것,

뼈도 근육도 없는 이것,

비늘을 가졌거나 가시를 가진 것도 아닌 이것,

두드리고 때려 단련시켰건만

물과 만나 허수히 무너지는 이것,

여럿이되 하나고

단순하되 극적인 이것,

한 끼니의 편의,

미끈거리는 촉감의 허영심,

오랜 명망과 혁명의 동지들,

가느다란 양생養生의 꿈들!

추석 명절 잘 쇠셨습니까?

저는 객지에서 객지로 떠났다가

이제 막 귀가했습니다.

갑자기 한파가 닥친 외진 곳을 돌다 보면 마음 속에 요원한 소망 하나가 생기는데,

바로 '밥'이지요.

환절기 건강하시고

뜨끈한 밥, 기쁜 밥상을 날마다 마주하시는

10월 맞으세요.

-

이틀째 절밥을 먹고 있답니다.

답글

절집에서 먹는 음식은 제입에 딱입니다.ㅎ

오늘 아침 공양은 여섯 시에 하였지요.

꼭두새벽의 아침식사도 제겐 수행 같습니다.ㅋ

이제 산길걸어, 불일암엘 갈거예요.

법정스님의 국수가 생각나는 그 길이요.

다녀 올게요.

멋진 시월 만드세요.

멋진 숲지기님!! -

'소문난 가정식 백반,' '사촌 형수,' 재밌게 읽히네요.

답글

임영조 시인의 시에서 두세 시인의 '투'가 생각나기도 하고,

함민복, 장석주 시인의 시에선 어떤 '그 시인다움'이 느껴지고요.

한국에 나가면 먹는 일이 내겐 쉽지 않은 문제이지만,

춘천 교외의 청국장집에서 맛있게 먹었던 종종의 점심 나들이가

생각나네요. -

좋은 시들, '좋은'이라는 말 말고 더 좋은 말 없을까 생각하게 하는 시들,

답글

고맙게 읽었습니다.

밥 먹는 얘기여서 그런지, 더러 목이 매었다는, 목이 매게 하는 시들인데도

김이 오르는 훈훈한 밥상 앞에 앉아 있는 느낌이었습니다.

다 좋은 시들이지만 그래도 한 편 뽑으라면

'사촌 형수'(이길원)를 뽑지 않을 수 없을 것 같았습니다.

아마도 이런 정서조차 차츰 사라져가고 있기 때문일까요?

추석에 자녀들이 외국으로 여행 떠나서 눈물 글썽이는 노인이 많았습니다.

댓글란이 길어져서 조심스럽고 송구스럽지만

시 한 편 전해드리고 가겠습니다.

국수 먹는 법(백무산)

국수 먹을 때 나도 모르는 버릇

꼭 그렇게 먹더라는 말 듣는 내 버릇

아버지 짐자전거 연장통 위에 앉아

먼짓길 따라나선 왁자한 장거리 국수집

빈 공터에 가마솥 내건 차일 친 그늘

긴 의자에 둘러앉은 아버지들

마차꾼들 지게꾼들 약초 장수 놋그릇 장수

싸리채 장수 삼밧줄 장수 패랭이 쓴 재주꾼들

허기 다 채울 수 없는 한 그릇 국수 받아놓고

젓가락 걸치고 국물 먼저 쭉 바닥까지 비우고는

메레치궁물 좀 더 주쇼, 반쯤 채운 목에 헛트림하고 나서

굵은 손마디에 부러질 듯 휘어지던 대젓가락

천천히 놀리던 손톱 문드러진 손가락들

남매인지 부부인지 팔다 만 검정비누 든 봇짐 벗어두고

둘이서 한 그릇 시켜놓고 멸치국물 거듭

청해 마시고 나서 천천히 먹던 국수

지친 다리 애간장에 거미줄처럼 휑한 허기

숭숭 뚫린 허기 다 메울 수 없었던 한 그릇 국수

국수를 받을 땐 그 허기 추모라도 하듯

두 손 받쳐 들고 후루루 마시는 내 버릇

먹어도 먹어도 어딘가 허기지던 국수

국수를 받을 때면 저리도록 그리운 아버지-

숲지기2018.10.04 16:37

아버지 따라 장터까지 와서

국수도 배불리 먹지 못하는 아이의 마음을 헤아립니다.

시를 읽으니 거의 굶나 봅니다.

어른도 아닌 아이가 말이지요.

고구마라면 몰라도 국수에 대해서는 크게 맛난 기억이 없습니다.

고구마는 그랬지요 할머니께서

두가마니 고구마만 있으면 얘(저를 가리키며) 시집 보낸다 하셨어요.

웃느라 하신 말씀이지만 곰곰히 생각하면 화가 나요.

하하

고구마 두가마니가 뭐라고 말이지요.

-

'책상서랍 > 초하루 시편지' 카테고리의 다른 글

| 12월 초하루 시편지 (0) | 2018.12.01 |

|---|---|

| 11월 초하루 시편지 (0) | 2018.11.01 |

| 9월 초하루 시편지 (0) | 2018.09.01 |

| 8월 초하루 시편지 (0) | 2018.08.01 |

| 7월 초하루 시편지 (0) | 2018.07.01 |